Il percorso raccontato da Federica Buglioni tra le pagine di Andersen n.425 è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Tra le righe” – promosso da Fondazione Edoardo Garrone con la rivista Andersen e il Sarvego festival – che da diversi anni porta nelle scuole genovesi lettura, scrittura, creatività per crescere insieme tra storie, educazione civica e incontro con le discipline STEAM, attraverso percorsi laboratoriali condotti da diversi autori. Nella prossima edizione, oltre a Federica Buglioni, saranno coinvolti Elisabetta Mitrovic, Daniela Carucci, Elisabetta Civardi, Neil Packer, Giovanni Colaneri. Sostieni la rivista Andersen con un abbonamento!

Entro in Quarta, apro la valigia ed espongo sulla cattedra un fresco campionario vegetale di lattughe, verze, catalogna, prezzemolo, rosmarino, spinaci, radicchio, timo, cavolo nero… Invito i bambini a osservare e toccare e chiedo: ‘Secondo voi queste sono tutte foglie?’. I volti dubbiosi hanno bisogno di tempo per riflettere. Poi qualcuno dice: ‘No, sono verdure.’

Conoscere il punto di partenza è necessario e questo sarà il nostro. Il viaggio può cominciare.

Non ci conosciamo ancora ma ci incontreremo molte volte, in aula e online, per esplorare insieme insolite relazioni tra gli alimenti e le parole. Libero dai confini dei consueti progetti di educazione alimentare, il cibo sarà quel potente bene primario che ci porterà dappertutto (verso la scienza, i sentimenti, la storia, il gioco) e stimolerà una didattica spontanea ed esperienziale. Ci aspettano cinque tappe e cinque sguardi differenti: saremo prima esploratori-naturalisti, poi scrittori, storici, cuochi e infine ‘maledetti inventori di fake news’ alle prese con la pubblicità ingannevole.

Il progetto, realizzato negli anni scolastici 23-24 e 24-25 grazie alla collaborazione tra Andersen e Fondazione Edoardo Garrone, si sviluppa su tre pilastri imprescindibili, condivisi con gli insegnanti durante la formazione iniziale: la continuità, ovvero una strada da percorrere insieme nell’arco di mesi e non una somma di esperienze singole, l’interdisciplinarietà, il taglio laboratoriale, che nel nostro caso significa che useremo fonti e materiali diversi, che lavoreremo insieme confrontandoci su ogni fase di lavoro come una squadra di artigiani e che non ci saranno valutazioni o giudizi perché gli errori e i dubbi dovranno emergere liberamente e diventare spunti per approfondimenti e improvvisi cambi di rotta.

Tappa 1 – Siamo esploratori: le parole per la descrizione scientifica

Vestiamo i panni dei naturalisti del passato e immaginiamo di essere appena sbarcati in una terra sconosciuta dove crescono piante mai viste prima, da documentare accuratamente con disegni e testi, come tanti giovani Darwin; nulla di più vicino alla realtà di queste classi con tanti alunni provenienti da mondi lontani. Per loro tutto è strano, sorprendente e incomprensibile, a cominciare dalla lingua che parlo. Mentre introduco la prima tappa, che ha per protagoniste le foglie commestibili, piccoli interpreti improvvisati si piegano verso i compagni e sussurrano in arabo, rumeno, bengali.

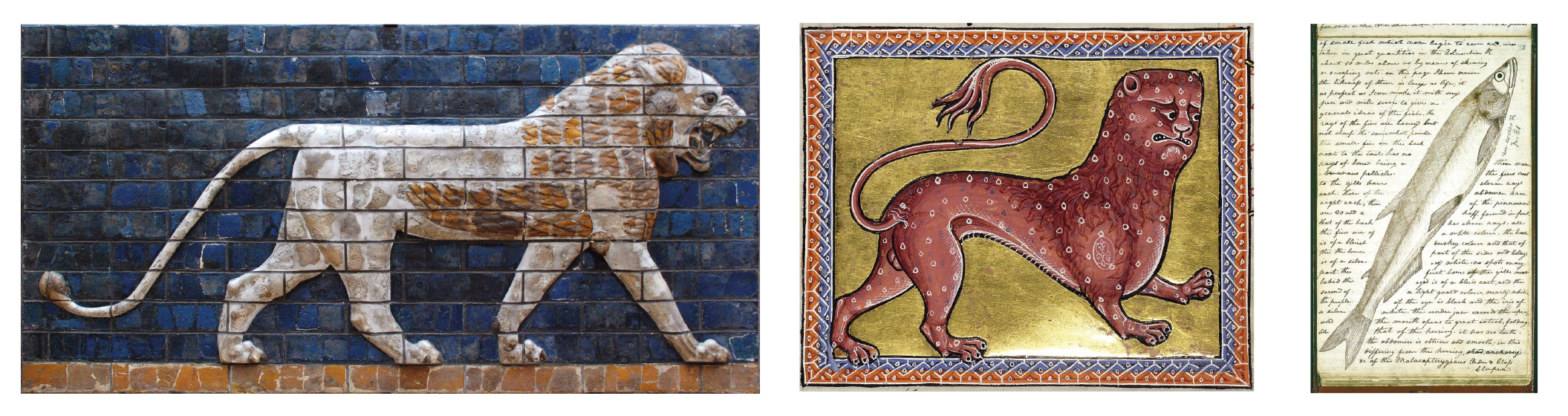

Mostro immagini di antichi erbari, bestiari e taccuini di viaggio e i bambini colgono subito la curiosa differenza tra le rappresentazioni realizzate da chi quelle specie animali e vegetali le aveva viste davvero e quelle fatte da chi invece ne aveva solo sentito parlare. Le seconde ci fanno ridere. Guardiamo anche i moderni libri per l’infanzia e confrontiamo le illustrazioni naturalistiche che vediamo negli albi di narrativa e nei manuali di divulgazione. È facile intuire che quando si documenta occorre mettere da parte l’immaginazione e descrivere solo quello che si vede davvero. E viene subito voglia di provare.

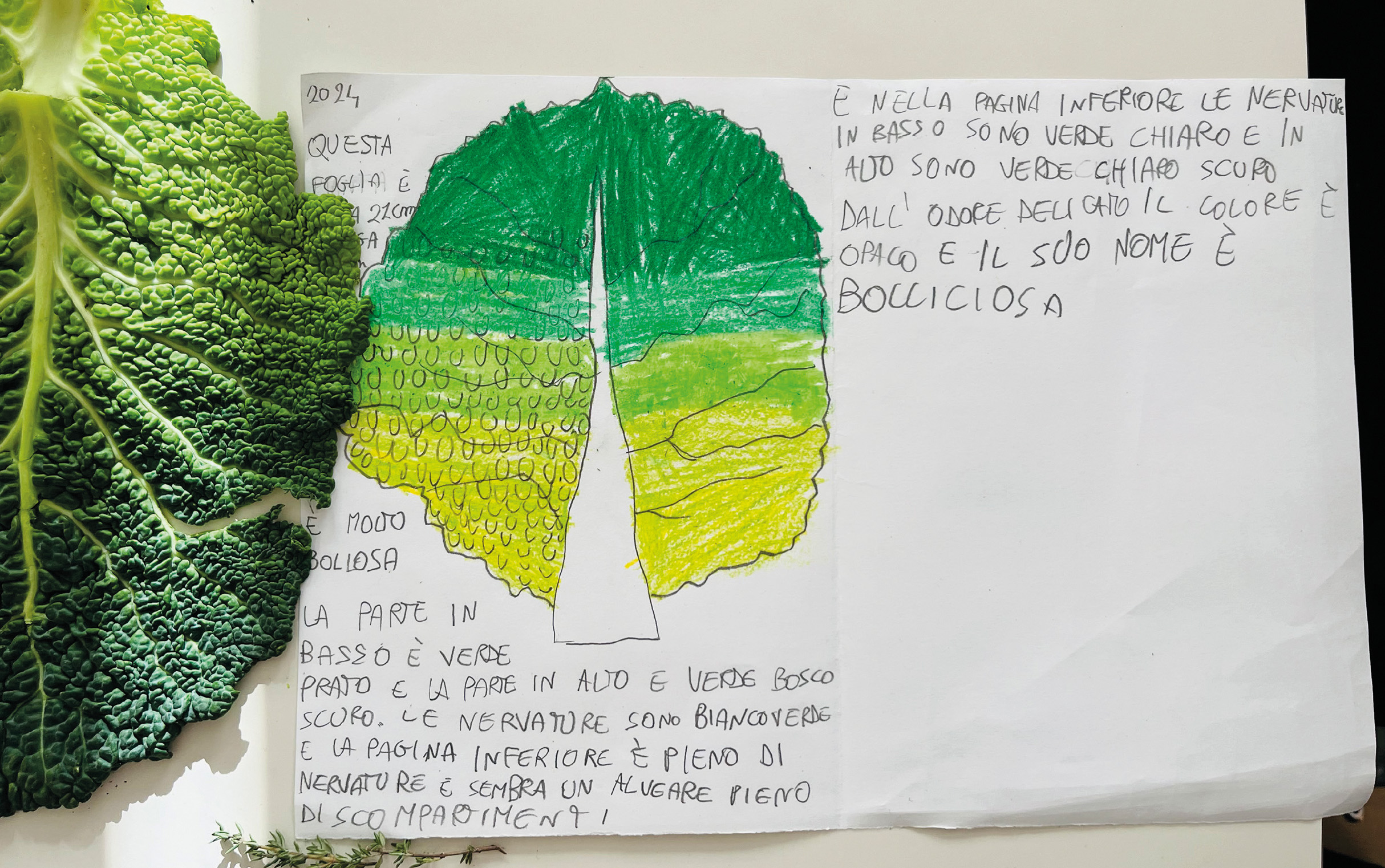

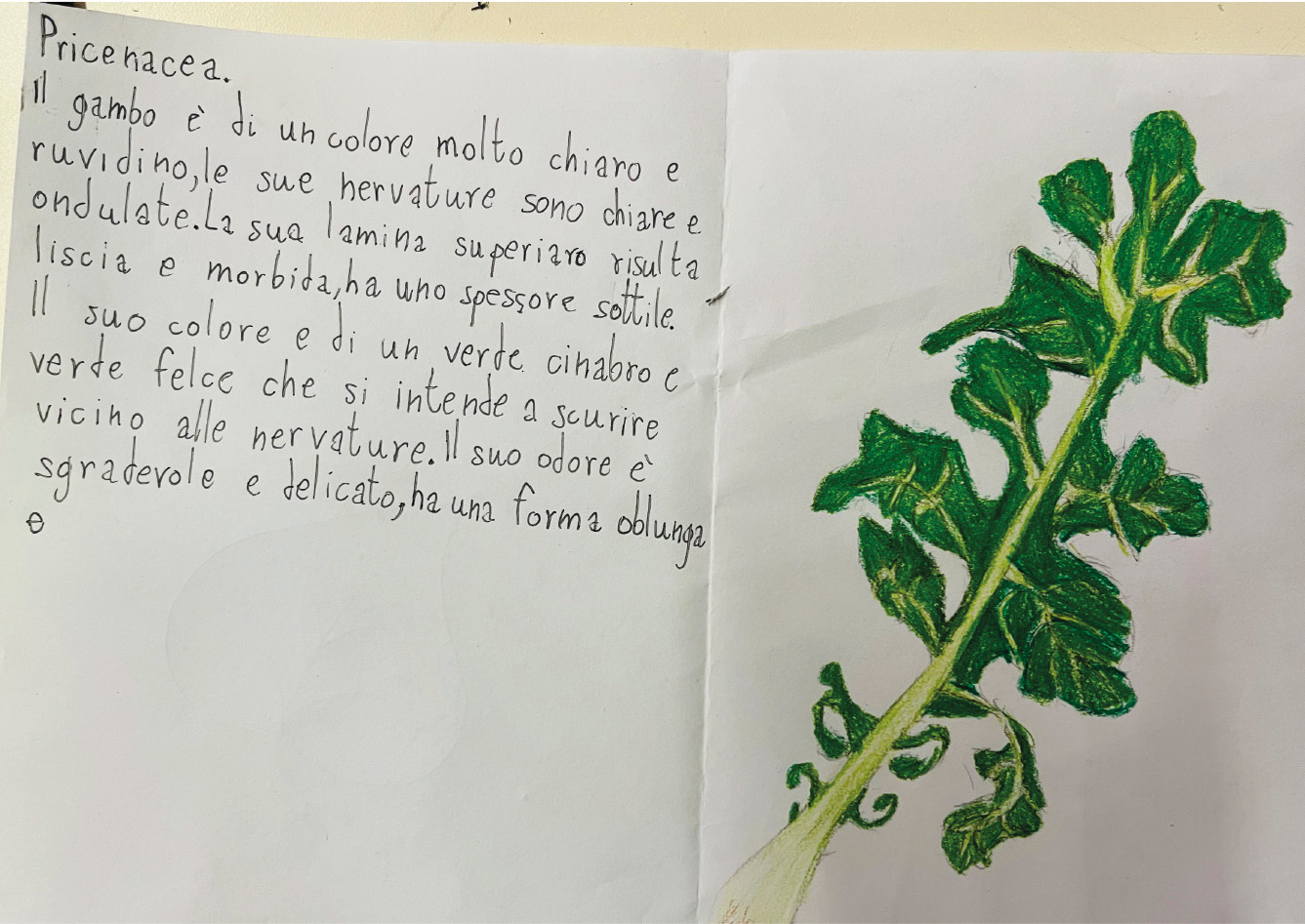

Ognuno sceglie una foglia da disegnare e da descrivere a parole. Disegnare costringe a osservare a lungo, scrivere obbliga a trovare parole precise e, se occorre, a inventarle: la verza è bolliciosa, la salvia pelosina. Chiarisco che non ci servono disegni belli ma scientificamente corretti e questo genera sollievo e concentrazione. Nella mia scatola di matite ci sono molti verdi diversi e i bambini li testano per trovare quello che meglio corrisponde alla foglia che hanno in mano. Ogni verde ha un nome: verde pistacchio, verde salvia, verde bosco… Per il testo metto sui tavoli parole che possono tornare utili per descrivere colori, odori, consistenze, parti. Per la prima volta qualcuno scrive e si appropria di parole come margine, nervatura, irregolare, opaco.

Alla fine guardiamo con orgoglio le nostre pagine di documentazione scientifica e a turno leggiamo a voce alta le descrizioni. È a questo punto che ci accorgiamo con sorpresa che ogni lavoro è differente, che nonostante l’attenzione prestata ognuno ha visto qualcosa che gli altri non avevano colto. Dunque anche la descrizione scientifica è soggettiva? E il bello è che lo sguardo degli altri non ha annullato il nostro ma lo ha arricchito mostrando cose che erano lì davanti ai nostri occhi eppure non avevamo visto. Alla fine, sappiamo qualcosa in più sulle foglie commestibili (guai a chiamarle verdure!) e forse anche su noi stessi e sul valore del gruppo.

Tappa 2 – Siamo scrittori: le parole per comunicare sensazioni e sentimenti

Il cibo nutre la psiche oltre che il corpo. Parla ai sensi e alle emozioni, evoca ricordi intimi e risuona dentro ognuno di noi in modo differente. Ma come possiamo esprimere quello che percepiamo e proviamo se possediamo un vocabolario limitato sul cibo, fatto quasi esclusivamente di parole giudicanti come bello/brutto, buono/cattivo, caldo/freddo? Può la letteratura per l’infanzia aiutarci a trovare le parole adatte e magari anche il coraggio di raccontare quello che non ci va giù?

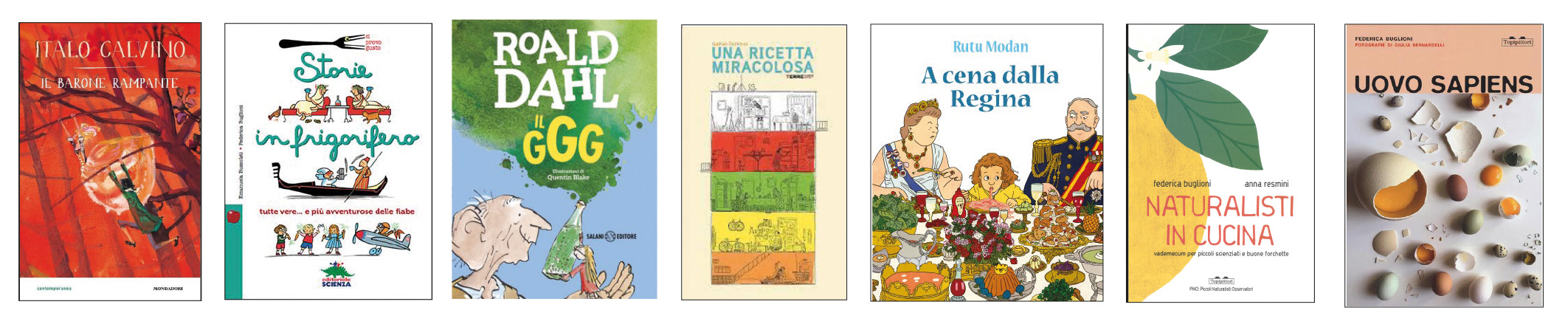

In questa seconda tappa, nella quale i bambini sono chiamati a vestire gli abiti degli scrittori, il mio ruolo è marginale. Vedo le classi solo online e il timone è in mano alle insegnanti, alle quali ho precedentemente consegnato qualche testo da leggere e discutere nei ritagli di tempo, per rompere il ghiaccio: il celebre momento in cui Cosimo Piovasco di Rondò rifiuta il piatto di lumache, abbandona l’ingessata tavola paterna e comincia la sua nuova esistenza sugli alberi (Italo Calvino, Il Barone Rampante), estratti del linguaggio strampalato del Grande Gigante Gentile alle prese con lo ‘schifente cetrionzolo’ (Roald Dahl, Il GGG) e poi due albi: Gaëtan Dorémus, Una ricetta miracolosa e Rutu Modan, A cena dalla Regina.

Questa volta i bambini potranno scegliere liberamente tra due diverse attività da sperimentare, una più tecnica e descrittiva e l’altra più fantasiosa e personale: scrivere ritratti sensoriali di alcuni alimenti – cioè descriverne l’aspetto, l’odore, il sapore e la consistenza attingendo se necessario a una lista di parole fornite da me (le trovate in Uovo Sapiens) – oppure raccontare un pasto vero o immaginato, un ricordo o un desiderio legato al ‘mangiare insieme’. Prima, però, ci incontriamo e parliamo a ruota libera di alcuni piatti e di come ci sentiamo quando siamo a tavola, a casa e a scuola. Proprio come i personaggi delle nostre letture, mettiamo in discussione regole, proponiamo alternative, indaghiamo i perché dei nostri gusti e disgusti. Emergono riflessioni interessanti. Una classe comincia a raccontare i vissuti domestici e da questo scambio nasce l’idea di stilare un decalogo (poi i punti diventeranno 15) da condividere in famiglia, così bello da farmi venire voglia di diffonderlo ben oltre i confini della scuola, perché non chiede cibi più appetitosi ma dialogo, calma, attenzione reciproca. Giudicate voi stessi la lucidità con la quale i bambini descrivono quello che a tavola conta davvero:

Divieti e buone abitudini per adulti e bambini per una tavola felice

1 – Vietato usare cellulari e altri dispositivi elettronici a tavola (per telefonare, leggere, ascoltare musica, guardare video eccetera). Meglio guardarsi negli occhi e chiacchierare.

2 – Vietato parlare di cose noiose, di lavoro e di argomenti che non interessano a tutti i commensali, altrimenti qualcuno si sentirà escluso e avrà solo voglia di alzarsi.

3 – Vietato mangiare troppo in fretta e costringere i bambini a sbrigarsi: a molti di loro piace gustare il cibo con calma.

4 – Vietato cominciare a mangiare quando gli altri non sono ancora seduti o serviti; vietato cominciare a mangiare il secondo quando gli altri sono ancora al primo.

5 – Vietato presentarsi a tavola sporchi o con le mani non lavate; se abbiamo toccato il cibo con le mani, bisogna lavarsi anche dopo il pasto.

6 – Vietato alzarsi prima che i bambini abbiano finito: mangiare a tavola serve per stare insieme, non solo per mettere cibo nello stomaco.

7 – Vietato alzarsi continuamente: in bagno si va prima o dopo avere mangiato, non durante.

8 – Vietato alzarsi per rispondere al telefono e andare a mangiare in un’altra stanza o in piedi.

9 – Vietato mangiare con la bocca aperta, parlare col cibo in bocca o fare cose disgustose o scortesi come fare brutti gesti, leccare il piatto, urlare, dare calci o dire parolacce.

10 – Vietato disprezzare il cibo, sputare a tavola (se proprio indispensabile sputare, bisogna farlo in bagno) o rifiutare un cibo senza averlo nemmeno assaggiato, per rispetto verso chi ha cucinato.

11 – Vietato sprecare il cibo usandolo per scherzi, giochi o dispetti.

12 – Vietato litigare a tavola: i litigi si possono rimandare fino alla fine del pasto.

13 – Vietato interrompere chi sta parlando: a tavola tutti, a turno, hanno il diritto di parlare ed essere ascoltati.

14 – Vietato approfittare della gentilezza degli altri e farsi sempre servire: ognuno deve fare la sua parte e aiutare a sparecchiare.

15 – Vietato pretendere di mangiare cibi diversi da quello che viene servito a tavola.

Consigli utili: cercare di parlare di argomenti interessanti per tutti, essere gentili, stare composti, apparecchiare la tavola con cura, adottare buone maniere.

Tappa 3 – Siamo storici: raccontare il passato per capire il presente

Nelle prime due tappe abbiamo scritto e letto molte parole. Ora è tempo di dirle, ascoltarle e interpretarle giocando insieme con la voce e col corpo. L’arancia e il merluzzo ci portano a raccontare di antiche navigazioni transoceaniche e della scoperta della vitamina C; una citazione sul modo in cui ci sediamo a tavola ci immerge nelle battaglie antirazziste di Martin Luther King; una manciata di carote diventa lo spunto per approdare in Inghilterra durante la Seconda guerra mondiale nel momento della scoperta del radar. Con qualche travestimento improvvisato mettiamo in scena e discutiamo le vicende storiche narrate in Storie in Frigorifero e poi confrontiamo regole e usanze dei nostri diversi paesi di provenienza. Il cibo ci porta lontano e vicinissimo. Scopriamo che tra noi c’è chi mangia da un piatto comune e chi alle posate preferisce le mani o le bacchette e, dunque, che nella nostra classe ci sono tante culture e tanti valori! A poco a poco nasce la voglia di organizzare proprio un “picnic del mondo” per l’incontro di fine anno che si terrà tra le colline della Val Borbera, in occasione del Sarvego Festival. Ormai è chiaro a tutti: il cibo non è un oggetto commestibile e non ha solo valore nutrizionale o economico. È piuttosto un bene complesso e ha valore storico, culturale, ambientale, affettivo, sociale, politico.

Tappa 4 – Siamo cuochi o scrittori di ricettari: descrivere una procedura

Una ricetta non è altro che una procedura, con le sue regole di scrittura. Confrontiamo ricettari e identifichiamo le costanti: lista degli ingredienti, quantità e pesi, tempi e metodi di preparazione e cottura, descrizione dei passaggi e spesso immagini del risultato finale. Ci sono anche scelte opzionali e soggettive: il grado di dettaglio, le varianti, i consigli di presentazione… Capita la teoria, bisogna organizzarsi per la pratica: per scrivere bene una ricetta bisogna infatti averla sperimentata e i bambini si accordano tra loro per lavorare in autonomia o andare a casa degli uni o degli altri, vestire gli abiti del cuoco e cucinare insieme o con i genitori. Una maestra allestisce un laboratorio di pizza in aula e tutta la classe lavora su pesi e quantità e soprattutto su quel difficile esercizio di organizzare le informazioni e scrivere istruzioni chiare, una capacità utile tanto nella scienza quanto nella vita pratica.

Tappa 5 – Siamo maledetti inventori di fake news: parole per simulare e ingannare

L’alfabetizzazione alimentare è qualcosa di più articolato e complesso della semplice educazione alimentare e presuppone l’acquisizione di consapevolezza sul modo in cui il cibo viene prodotto e commercializzato. Con i bambini studiamo trucchi e linguaggi pubblicitari e ci accorgiamo che alcune confezioni di cibo, specie quelle destinate all’infanzia, sono piene di promesse salutistiche (“senza zuccheri aggiunti” non significa “senza zucchero”), di parole vaghe (cosa significa esattamente la parola “naturale”?) e di sani ingredienti presenti in quantità infinitesimali ma sbandierati come se dominassero. Capiamo che l’informazione sul cibo è spesso poco veritiera e che non è facile smascherare la pubblicità ingannevole, gli stratagemmi del marketing alimentare, le fake news sulla nutrizione. Per allenarci, decidiamo di vestire gli abiti del nemico: la classe inventa slogan esilaranti, progetta e costruisce confezioni enormi con contenuti minimi, filma spot pubblicitari di alimenti che donano superpoteri (che spasso!), comprende che mangiare un frutto è meglio che bere un succo di frutta e che sulle confezioni la verità è scritta dietro, nella lista degli ingredienti, non davanti.

Non è facile, nell’economia di un articolo, raccontare due anni di incontri, decine di volti, fiumi di parole, ostacoli, dubbi e traguardi. Ogni classe e ogni insegnante ha affrontato queste sfide in modo diverso, mettendosi in gioco spesso con cose mai fatte prima. Tutte hanno dimostrato che non è poi così difficile mettere in pratica le indicazioni contenute nelle bellissime e ignorate Linee Guida Nazionali per l’Educazione Alimentare (2015), che chiedono di “promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare, negli aspetti scientifici, storici, geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto, personale e collettivo, con il cibo”. Un atto dovuto nel paese che ha visto riconoscere il proprio modello alimentare come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (Unesco, 2010).

Aggiungo che nonostante le fatiche della quotidianità scolastica, è anche sempre possibile (e bellissimo) portarsi dietro per mesi un punto di osservazione, un tema, una domanda aperta. Fa bene ai bambini e fa bene ai grandi perché le risposte autentiche e profonde prendono forma poco alla volta, strada facendo. Ancora una volta il cibo si è dimostrato un alleato, una leva che migliora la vita a scuola perché costringe a un approccio più laboratoriale, più interdisciplinare, più vicino a come siamo oggi noi tutti, grandi e piccoli.

Per acquistare il numero di questo mese o abbonarvi alla rivista per tutto l’anno, visitate il nostro bookshop